Legislação da Mata Atlântica é insuficiente para sua preservação; pesquisadores sugerem melhorias

Texto: Pedro Morani*/Arte: Joyce Tenório** / Jornal da USP

A Mata Atlântica, da qual resta apenas um quarto da área original, tem importância reconhecida o bastante para contar, há quase três décadas, com uma legislação nacional específica para sua conservação. É a lei federal 11.248/2006, que estabelece restrições ao uso da área de floresta nativa baseadas nos chamados estágios sucessionais. A ideia é que áreas em estágios mais avançados sejam mais protegidas, e os critérios para estabelecer esses estágios devem ser definidos na esfera estadual. O problema é que esses parâmetros são subjetivos e imprecisos, afetando a preservação e as políticas relacionadas. A avaliação é de um grupo de pesquisadores que publicou um artigo na Perspectives in Ecology and Conservation, analisando o regulamento com foco no Estado de São Paulo.

Angélica Resende – Foto: ResearchGate

“Eu li a legislação e falei ‘não tem como: não tem como eu fazer um inventário, não tem como eu classificar as florestas usando isso’”, relata a engenheira ambiental Angélica Resende, líder de estudo sobre a legislação do Estado de São Paulo para a Mata Atlântica, que contou com pesquisadores do Instituto de Biociências (IB) USP, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) USP, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e de algumas Organizações Não Governamentais com experiência em inventários florestais. O diagnóstico é que a legislação paulista sobre a proteção é limitadora e insuficiente.

“No nível estadual, a Lei da Mata Atlântica deve ser aplicada pelos proprietários de terras no bioma de acordo com as orientações estabelecidas pelo Conama, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Mas no caso de São Paulo, ela também foi publicada paralelamente ao que foi escrito pelo Conama. Basicamente a mesma lei, na mesma resolução publicada pela Subsecretaria de Meio Ambiente em conjunto com o Ibama”, detalha ela.

O Estado de SP tem um histórico de não ter muitos estudos de campo padronizados, e os que existem são feitos a partir de sensoriamento remoto. A ideia inicial foi pegar as informações disponíveis e aplicar a lei para classificar os estágios sucessionais. Durante a tentativa de classificação ficou claro que seria impossível catalogar as áreas com um padrão replicável, o que é crucial dentro de uma pesquisa científica. “Da forma como estava a legislação, se eu classificar os estágios seguindo o que eu interpretei ali, e você classificar, vão sair coisas completamente diferentes. O texto não tinha clareza, não tinha parâmetros de referência, não tinha tamanhos mínimos, que são coisas básicas para quem é da área”, aponta Angélica Resende.

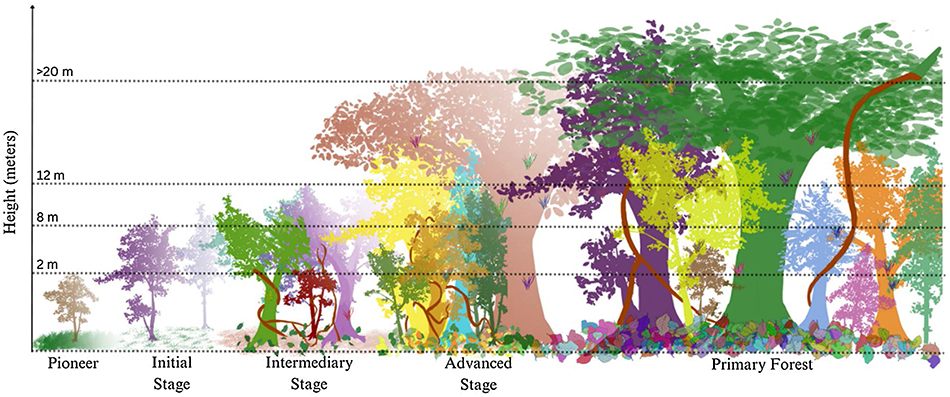

Estágios sucessionais, determinados pelas alturas das árvores, estabelecidos pela resolução do Estado de São Paulo para implementação da Lei de Proteção da Mata Atlântica – Fonte: Artigo in press

Sucessão ecológica e estágios sucessionais

A sucessão é um conceito da ecologia que está longe de ser consenso entre a classe científica, mas já tem um histórico de produção de literatura de quase 100 anos. A observação da evolução da natureza, para alguns autores, era apenas a mudança na composição de plantas em uma área de vegetação e a legislação também usa só isso como quesito avaliativo. Atualmente, porém, há uma noção de que ela é mais complexa e engloba, para além das plantas, o clima, os animais e os seres humanos. Além disso, a sucessão ecológica em lugares muito modificados, como é o caso de São Paulo, é mais difícil de prever.

Uma área que já sofreu uma perturbação, como por exemplo o desmatamento, pode ter espécies de nível mais baixo, mas pode se recuperar. “Um desmatamento removeu toda a vegetação que tinha ali, e ela pode espontaneamente retornar às mesmas espécies que havia ali. Então, se você for numa floresta hoje que está conservada, você vai fazer um inventário e vai ver que tem espécies que são do final da sucessão, espécies arbóreas, ou não só arbóreas mas espécies de todos os tipos, que chegaram ali depois porque passaram pela sucessão”, explica Angélica.

Os estágios classificatórios das florestas também são motivo de discussão entre cientistas. Inicialmente, matas que não foram atingidas pelo impacto humano moderno eram chamadas de “matas virgens”. Mas hoje entende-se que populações indígenas e até antepassados humanos já manejavam aquela área, só que sem a devastação que ocorre atualmente. Por isso, o mais adequado é tratar esses espaços com pouca interferência como em “estágio inicial”. De acordo com a engenheira, a forma como a legislação usa os termos, que é inicial, intermediário e avançado, é boa: “Da forma como está não causa muita confusão”.

Equipe de Treinamento Técnico (TTs) do projeto NewFor fazendo inventário florestal na Mata Atlântica – Foto: Gisele Catelli, projeto NewFor

As falhas na lei

Uma das ausências sentidas na lei pelos pesquisadores são os tamanhos de referência. Nos casos de manejo de áreas próximas, mas distintas, que sejam avaliadas por técnicos diferentes, haverá divergência na definição dos seus estados sucessionais, por exemplo. Além disso, não há definição da área de amostragem mínima nem do tamanho mínimo das árvores, o que empobrece o inventário florestal.

No Pacto da Mata Atlântica, que aconteceu em 2009, foi instaurado o Protocolo de Monitoramento da Restauração da Mata Atlântica, onde muitos pontos são abordados, como amostragem, valores mínimos e outras informações que não estão presentes na lei elaborada pelo Conama. Angélica acredita que o órgão criado em 1994, anterior à promulgação da Lei da Mata Atlântica, mostra-se muito ultrapassado, tendo tido uma interferência política muito maior do que a técnica, que é o que deveria prevalecer na elaboração da legislação.

Em todos os lugares, mas especialmente em São Paulo, a vegetação não é uniforme; matas em diferentes localidades possuem especificidades, e elas não são consideradas pelo Conama, que as combina em sua classificação. Elas recebem todas os mesmos valores de referência. Isso resulta em um favorecimento de algum tipo de floresta em detrimento de outra, prejudicando a preservação no geral.

Uma das exigências da lei é o levantamento florístico, um detalhamento na identificação das espécies, que, segundo Angélica Resende, deveria ser feito apenas por especialistas em taxonomia, o que já é raro de encontrar mesmo dentro da academia. “Imagina um produtor rural lá numa cidade do interior de São Paulo, onde ele vai encontrar uma pessoa qualificada para reconhecer uma das floras mais biodiversas do mundo? Não tem condições, e a gente não acha que é adequado deixar na mão de qualquer pessoa fazer um relatório.”

Outro parâmetro básico que não consta na legislação paulista é a área basal, medida pela qual, a partir do diâmetro das árvores, calcula-se a área que essa árvore está ocupando no solo, e então a soma da área basal na parcela ou no hectare. Para propósitos científicos esse parâmetro é muito importante, permitindo comparação com a literatura – e é importante que existam essas métricas comparáveis em uma lei ambiental.

Recursos hídricos, bem-estar e controle do clima são serviços prestados pelo bioma principalmente para as comunidades locais – Foto: Gisele Catelli, projeto NewFor

Sugestões de melhorias

O grupo de cientistas reúne especialistas no bioma e com bastante prática em campo. A partir desse embasamento, foi feita uma lista de sugestões a serem implementadas numa possível reformulação da lei.

Isso inclui separar os tipos de florestas, para reconhecer as diferenças naturais das formações, e também estabelecer uma amostragem mínima para apontar o estágio da floresta e área de loteamento, dando instruções sobre como alocar lotes.

A outra sugestão é dar um valor mínimo para a área basal para inclusão de árvores em inventários florestais. Mas o principal seria revisar os parâmetros do Conama. Por exemplo, a avaliação pode ser feita em etapas, primeiro pelo proprietário da terra, e em seguida pelo órgão ambiental estadual. Este poderia verificar o histórico de uso e cobertura do solo das últimas décadas naquela área usando fotos e ferramentas como o MapBiomas e Google Earth. Com a proposta aprovada na primeira etapa, o órgão ambiental a encaminha para uma segunda avaliação, em que técnicos indicados pelo governo verificam o grau de biodiversidade e se há espécies ameaçadas no local.

Além disso, devem ser considerados aspectos sociais, usando serviços ambientais prestados pela floresta como indicadores, como, por exemplo, recursos hídricos, bem-estar e controle do clima. Assim, o foco se ampliaria para abarcar não só a população urbana como um todo, mas as necessidades dos povos locais, ainda mais afetados pela destruição da floresta.

“A Mata Atlântica estava devastada há 30, 40 anos e hoje a gente conseguiu recuperar um pouco, muito pelo esforço da criação dessa lei. Mas na hora de aplicá-la isso é delegado aos Estados, e aí a gente chega a essas resoluções que não têm informações claras, o que ameaça a boa aplicação da lei. Por isso, para mim é muito importante que essas demandas cheguem a instâncias mais altas para a gente conseguir, quem sabe, pelo menos iniciar a discussão sobre as mudanças que precisam ser feitas”, aponta Angélica Resende.

O artigo está disponível neste link.

Mais informações: angelica.resende@usp.br, com Angélica Resende

*Estagiário com orientação de Luiza Caires

**Estagiária com orientação de Moisés Dorado

destaque