Conecte-se ao que importa: a “pirataria” na web

A internet é uma ferramenta maravilhosa na qual podemos descobrir qualquer coisa, a qualquer momento e em qualquer lugar. Já estamos cansados de saber que ela amplia nossos horizontes e aumenta nosso leque de possibilidades em vários âmbitos. Mas agora que isso já foi meio que gravado em pedra dentro da nossa cabeça, nos últimos tempos têm se destacado os movimentos de desaceleração que incluem a desconexão e até mesmo a desintoxicação da nossa dependência da internet. Temos computadores em casa, computadores no trabalho, tablets, smartphones e até e-readers que se conectam à internet. Muitas pessoas estão 100% conectadas desde a hora em que acordam até a hora em que vão dormir. No livro Conecte-se ao que importa (edição física / epub / mobi) Pedro Burgos, que já foi editor-chefe aqui do Gizmodo, não levanta exatamente a bandeira da desconexão, mas nos incita a uma reflexão sobre o que vale a pena na internet e nos pergunta se estamos conectados àquilo que é realmente relevante ou se estamos perdendo nosso tempo com informações que não nos servirão de nada. Você sabe usar a internet e a tecnologia? Melhor: você sabe quando é hora de se desconectar da internet e da tecnologia?

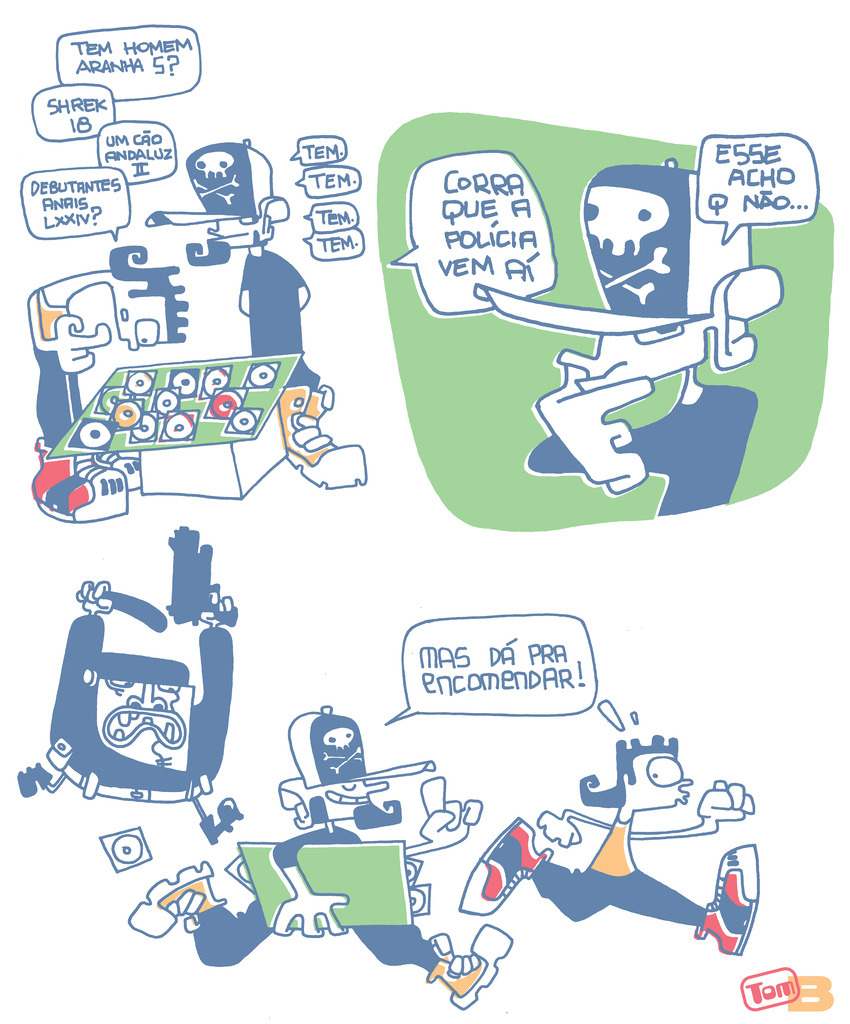

Mas discussão da conexão vai além do ato de desligar o computador. Selecionamos uma parte do livro do Pedro que fala sobre “pirataria”. Se você acha que isso não tem nada a ver com momentos de desconexão e com a relevância do conteúdo que você consome, melhor pensar no assunto duas vezes. [Nadiajda Ferreira]

O preço do gratuito

“Ao fazer com que o fato de pagar pelo conteúdo fosse algo essencialmente opcional, a pirataria jogou o preço dos bens digitais lá embaixo. O resultado é uma corrida para o fundo do poço e a resposta inevitável das empresas de mídia tem sido fazer cortes – primeiro no pessoal, depois na ambição e finalmente na qualidade.” – Robert Levine

Antes da popularização da internet, consumíamos uma grande parte da produção artística e intelectual pagando pelo chamado “suporte físico” – as ideias materializadas em algo que pudéssemos tocar. Pagávamos por música comprando opcional vinil e depois o CD; consumíamos jornalismo indo à banca ou assinando um jornal ou revista; financiávamos os escritores indo às livrarias e comprando aquele monte de páginas encadernadas; gastávamos o orçamento do fim de semana em ingressos para o cinema e aluguéis em locadoras, e a existência dos jogos eletrônicos dependia de nós comprarmos fichas no fliperama ou pagarmos primeiro por cartuchos e depois por DVDs.

Tudo isso nunca foi exatamente “barato” no Brasil. E, no fundo, sempre soubemos que quando pagávamos R$ 20 em um CD, em 1998, não estávamos comprando apenas um disquinho de plástico com um livreto. Aquele bem industrializado não representava mais do que 10% do preço, mesmo com os impostos incluídos. Mas como todo o custo envolvido era tangível – íamos a uma loja e víamos os funcionários, sabíamos que tinha o transporte, marketing, impressão, estúdio, etc. –, pagávamos sem reclamar muito, ou sem considerar um modelo alternativo. Eu, pelo menos, pagava – gastei muito das minhas economias comprando CDs.

Eu uso os verbos no passado porque para muita gente, especialmente as gerações mais novas, tudo isso é de fato passado. Estamos comprando menos objetos que contêm arte ou produção intelectual. Nos EUA, onde há dados mais confiáveis, é possível ver mais claramente a tendência da indústria musical: no ano de 2000, os americanos gastaram em média US$ 71 per capita em música (gravada). Em 2009, esse valor chegou a US$ 26 – já temos a opção de comprar downloads há mais de 10 anos e a opção conveniente não suplantou as perdas. Hoje, os suportes físicos não têm mais um grande valor, a não ser para quem tem fetiche de colecionar. Para quem conhece os caminhos nada complexos, é possível viver consumindo bastante cultura e pagando quase nada por ela. Nesse cenário, para que gastar para ter essencialmente o mesmo conteúdo que uma versão “gratuita”?

Há, é claro, maneiras legais de não pagar por cultura. E elas sempre existiram: há décadas, temos a TV aberta e o rádio, ou bibliotecas públicas. Mas as alternativas gratuitas sempre foram produtos notadamente inferiores. Hoje, nem tanto: posso ouvir música ou assistir a shows em alta definição no YouTube; consultar a Wikipédia que é melhor (em inglês, ao menos) que a Barsa e a Britannica; ler PDFs de livros fora de catálogo ou me informar por sites de notícias, a maioria deles com acesso quase totalmente gratuito.

De maneira legal ou não, nas últimas duas décadas nos acostumamos à ideia de que o que está na internet é grátis. Mesmo quando custou caro para ser produzido ou quando o “dono” daqueles bytes de informação não quer que ela seja gratuita. Há sérias dúvidas sobre a sustentabilidade desse mundo de informações grátis. A opção legal depende, essencialmente, de que as grandes empresas continuem gastando muito dinheiro em publicidade na internet – e também não há muitas certezas sobre isso. E há, é claro, o elefante na sala: a “pirataria”.

Precisamos conversar mais sobre isso, e quero gastar algumas linhas para discutir a pirataria. É bom dizer que este é um termo problemático, mas que definiremos por ora como a cópia (envolvendo venda ou não) não autorizada de conteúdo protegido por direitos autorais. Ela é uma realidade cotidiana no Brasil. Estamos na lista negra dos EUA, entre as nações que não sabem lidar direito com a propriedade intelectual.

Somos o quinto país com o maior número de downloads ilegais de música e quase 60% do mercado de filmes em DVD é dominado por cópias piratas. A pirataria, é claro, não se restringe a downloads, e estamos mal em outras áreas. Roupas, bolsas, cigarros e até remédios falsificados são facilmente encontrados em qualquer cidade do Brasil.

Por que isso acontece? Há uma série de fatores. A tecnologia obviamente desempenha um papel importante, por facilitar enormemente o processo, e ela ajudou a modificar o nosso comportamento – decisivamente para pior, se pensarmos para além do consumo egoísta. Mas a tecnologia, novamente, não é a única culpada. O alcance de pirataria no Brasil se deve a uma série de fatores culturais também, que passa pela conivência das autoridades, a resignação (ou mesmo encorajamento) de muitos artistas, a relativa falta de dinheiro da população, o atraso na oferta de opções digitais pagas e, bem, a nossa velha mania de querer levar vantagem sempre que a oportunidade surge.

A questão mais complicada, e que me fez escrever um capítulo específico sobre o assunto, é que consumir conteúdo pirata é um comportamento que ainda não parece ser visto como um grande problema no nosso país, especialmente entre os mais jovens. Não é que ele seja apenas “tolerado”, é algo mais pervasivo. É normal ver camelôs vendendo DVDs em todos os lugares; jornalistas que cobrem música distribuem nas redes sociais links de discos vazados; profissionais consagrados copiam reportagens inteiras e colocam em seus sites sem pedir autorização; uma pessoa pode ser rapidamente “descolada” no seu círculo de amizades se souber antes como baixar e colocar legendas na série de TV do momento; e até tivemos um presidente assistindo DVD pirata em uma viagem.

E por que seria diferente? Até uma parte da justiça parece ter desistido de enfrentar a questão. Em 2012, o Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou um camelô que tinha uma banquinha de DVDs piratas. O juiz da cidade de Alvorada acabou absolvendo o réu porque considerou que a “conduta perpetrada pelo agente é flagrantemente aceita pela sociedade e, por tal motivo, impassível de coerção pela gravosa imposição de reprimenda criminal”. Em outras palavras: se todo mundo faz, não deveríamos liberar tudo logo?

Não. A pirataria, ou melhor, a ideia de que temos “direito” ao acesso grátis a qualquer coisa porque o custo de distribuição subitamente é próximo de zero, é péssima para a sociedade no longo prazo. Isso parece óbvio se começarmos a investigar todos os custos de produção e como o mercado de trabalho se desenhará no futuro, ou quando desconstruímos a narrativa pró-pirataria que alguns intelectuais e a imprensa vêm nos vendendo nos últimos anos. Isso posto, hesitei em tocar no assunto porque questionar esses comportamentos arraigados parece coisa de gente que parou no tempo e não entendeu a “revolução”. Entre quem escreve sobre internet e tecnologia no Brasil, sempre fui da ala dos caras “estranhos” por ter uma posição fortemente antipirataria (ou anti“tudo grátis”). Há uma pressão para adotar a posição “descolada”, de concordar com gente como Gilberto Gil, que classifica pirataria como “desobediência civil”. E ele foi nosso ministro da Cultura.

Quando eu digo que é importante que nós nos conectemos ao que importa, falo muito do trabalho artístico e intelectual. Nunca tanta gente teve tanto acesso à arte e cultura. Poder ver quase qualquer filme ou ouvir qualquer música a qualquer hora, com um esforço e custo mínimos, é algo tão incrivelmente sublime que deveríamos parar e agradecer por isso mais vezes. É fácil e nada custoso enriquecer a mente e o espírito com o melhor da criação humana.

E nós estamos jogando essa oportunidade no lixo, achando que tudo deve ser de graça ou no máximo ridiculamente barato.

Um problema invisível

Este livro é em grande parte o resultado da minha jornada em busca da vida digital saudável e da superação de hábitos ruins. Tento ao máximo dizer para fazer o que falo, que muitas vezes é diferente do que eu “fazia”. Em relação ao download “ilegal”, especificamente, posso dizer que “pequei” muito e por muitos anos. Música e filmes sempre foram parte importante da minha vida. E, consequentemente, do meu orçamento. Mas o acesso às tecnologias conectadas mudou essa relação.

Outrora um adolescente que gastava mais da metade da mesada com música – esperava até 45 dias para que um CD encomendado chegasse na importadora –, passei em muito pouco tempo a gastar praticamente zero. E foi assim por mais de uma década. Ainda era final dos anos 1990 quando descobri os sites que tinham músicas em formato mp3 (compactas que podiam ser transmitidas mesmo em conexões ruins). Fui um dos primeiros da turma a comprar um gravador de CDs (“é importante para fazer backups dos nossos discos!”, foi a desculpa que usei para convencer minha mãe) e desenvolvi o hábito de baixar conteúdo compulsivamente. De repente, via um clipe na MTV e, no dia seguinte, tinha a discografia completa da banda, que raramente ouvia inteira depois, mas isso é outra questão.

Nos anos 2000, descobri os torrents e exatamente onde, como e quando conseguir baixar seriados que nem passavam no Brasil. Comprei um gravador de DVD e, além de abandonar o hábito de ir à locadora (era um dos maiores clientes da Cult Vídeo em Brasília, disse o dono, certa vez), passei também a ir muito pouco ao cinema. “Sobrevivi” os primeiros anos em São Paulo sem ter sequer TV a cabo. Era só ligar o XBox (videogame igualmente desbloqueado para jogos baixados) na TV e assistir à última coisa que achava na internet. Talvez nunca tenha consumido “em tão grande número” produtos culturais como nesse período. Não lembro de uma enorme parte deles, já que passava consideravelmente menos tempo com cada disco ou jogo, por exemplo. Mas qual foi o preço disso tudo? Zero, pra mim.

E para os artistas e produtores de cultura em geral? É difícil saber, se você acompanha o que sai na imprensa brasileira. A nossa mídia, que tenta parecer jovem e conectada, e não uma mãe reguladora, dá espaço de maneira desproporcional para aqueles que defendem o relaxamento total dos direitos autorais e a cultura de que tudo deve ser grátis com a internet. Celebra os cases que se encaixam nessa hipótese e dá muito pouco espaço para quem a desaprova.

É verdade que é difícil quantificar as “perdas” da pirataria em termos de empregos extintos ou o achatamento da renda média de artistas, por exemplo. Também é verdade que essa não é uma conta impossível de se fazer – só que ninguém na imprensa brasileira parece se interessar por essa pauta. Nossa mídia e boa parte das autoridades que lidam com o tema esquivam-se da questão moral que deveria ser razoavelmente clara e consiste em pensar como seria se todo mundo adotasse o comportamento “pirata”. Baixar um arquivo ilegal não é a mesma coisa que roubar uma bicicleta, como tentam transmitir aquelas amedrontadoras propagandas da indústria do entretenimento. O dono continua com o mesmo número de bens à disposição para venda. Mas isso não quer dizer que não há prejuízo.

Se ninguém pagar para um músico quando ele lançar um álbum, por que ele vai gastar tanto tempo preparando-o e para que se dar ao trabalho de colocá-lo à venda? Se ninguém pagar para assistir a um filme, quem diabos vai se sentir incentivado a produzir novos títulos? E as séries de TV? Estamos em uma era de ouro, com obras como Lost, Breaking Bad, Game of Thrones e Homeland, porque há um número recorde de gente pagando TV a cabo e deixando uma verba considerável na mão dos produtores para que eles inovem. E se ninguém pagar, e só baixar as séries; haverá publicidade que dê conta das despesas? A verdade é que o comportamento “pirata” supõe que existam parasitas e pessoas de boa fé, ou, no léxico de quem leva vantagem no Brasil, malandros e manés.

Mesmo assim, essa questão é raramente abordada na nossa imprensa. Em vez disso, o que nos apresentam repetidas vezes é o que eu chamaria de “teoria da inevitabilidade da pirataria”. Em linhas gerais, ela diz o seguinte: a atual tecnologia, da internet de alta velocidade, o compartilhamento direto entre pessoas (a tecnologia p2p) e a dificuldade de rastreamento permitem a pirataria, e não há como voltar atrás. As empresas têm que se adequar aos novos tempos e oferecer ao consumidor um produto pelo menor preço possível, de maneira conveniente, sem atrasos e janelas de lançamento, sem proteção anticópia. Se alguns artistas e produtores se derem mal no processo, isso faz parte da natureza “disruptiva” da tecnologia, e eles precisam achar outras fontes de receita. Músicos não devem esperar ganhar dinheiro com discos, mas, sim, com shows ou vendendo suas produções para trilhas sonoras de programas de TV ou publicidade. E em um futuro muito próximo, autores de livros devem se contentar com o ciclo de palestras. No fundo, toda essa mudança é boa, segundo essa teoria, porque as pessoas terão mais acesso à cultura e os intermediários (estúdios, editoras e a TV Globo) perderão o poder de explorar artistas, que teriam um contato mais próximo com o público.

Essa é a narrativa predileta dos nossos intelectuais e dos deterministas da tecnologia, apesar de ela estar cheia de furos. Você encontra a tese de que a pirataria triunfou e não há mais volta em qualquer veículo respeitável. A Superinteressante, minha revista favorita, foi seguidas vezes ao tema, sempre defendendo a pirataria na linha de que, afinal, é a regra mesmo. O artigo intitulado “A pirataria venceu”, de 2009, concluía: “Essa é a tendência. O entretenimento está deixando de ser um produto pago para se transformar em serviço gratuito – cujo propósito é apenas estimular a venda e o uso de outros produtos e serviços”.

Nos jornais, a coisa não é muito diferente. A Folha de S. Paulo, por exemplo, dá chamadas cretinas como “Pirataria ajudou Breaking Bad, diz criador da série” e coloca na terceira linha que a pirataria ajudou apenas “na consciência da marca”. Lendo a nota, vêse que Vince Gilliam, criador da espetacular série, reconhece que teria ganho mais dinheiro se os downloads “tivessem sido feitos de maneira legítima”. E, no fim, diz que “a pirataria continuará sendo um problema porque ‘todo mundo precisa comer. E todos nós precisamos ser pagos’”. Como diabos essa “pirataria ajudou Breaking Bad”? De que forma essa é a mensagem principal? Esse é o viés da nossa mídia, sempre em busca de histórias que sustentem a tese da cultura grátis – mesmo que para isso se tenha que tirar uma frase do seu contexto.

Em outro grande jornal de São Paulo, o Estadão, tivemos por pelo menos três anos uma defesa incansável da lógica da gratuidade de tudo na internet, no caderno “Link” e no blog “P2P e cultura digital livre”. Um dos últimos artigos do site, por exemplo, falava sobre projetos de lei que propõem instituir um imposto sobre a banda larga ou a venda de HDs e celulares. Portugal e Canadá estudam reverter essa nova fonte de receita para os artistas que, vejam só, não estão ganhando mais tanto dinheiro. A jornalista diz o seguinte sobre a solução: “Modelos de pagamento obrigatório podem ser uma solução porque não alterariam a rotina do usuário. O problema é que o pagamento obrigatório enquadra todos os usuários de internet como, piratas. Mas quem não é?” Na lógica da jornalista – uma entre várias a pensar assim –, parece que ninguém vai pagar por conta própria por conteúdo tendo a opção gratuita à disposição, então é melhor inventar uma nova taxação.

Essa “lógica” de que todo mundo pirateia mesmo, então está tudo bem, acaba sendo “defendida” com o argumento de que não há tanto prejuízo assim para o produtor. A revista Info, por exemplo, colocou o seguinte título na capa de uma edição de 2012: “Existe internet sem pirataria?”. A reportagem, ouvindo as mesmas fontes pró-compartilhamento e anti-leis rígidas de direito autoral de sempre, diz em determinado momento que “o primeiro passo é abandonar a ideia de que a livre troca de conteúdo está acabando com o lucro dos produtores e dos artistas. Isso não é verdade”.

Isso não é verdade, de novo, apenas se nos concentrarmos nas histórias que se encaixam na narrativa e descartarmos todos os indícios que dizem o contrário. E eles são muitos. O faturamento das principais empresas brasileiras do setor de música (do atacado ao varejo), por exemplo, caiu de R$ 1,1 bilhões, em 1997, para aproximadamente R$ 360 milhões em 2009, segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD).

E isso é realidade em quase todos os países. A provavelmente mais profunda revisão acadêmica sobre o assunto, publicada pela Universidade de Carnegie Mellon em 2012, conclui: “Com uma exceção, todos os trabalhos acadêmicos que conhecemos de grandes periódicos avaliados por pares encontram provas de que as vendas de conteúdo recentemente lançado tiveram impacto negativo estatisticamente significativo como resultado da troca de arquivos ilegal. Esses papers usam uma variedade de métodos, períodos de tempo e contexto”. Este estudo não mereceu nenhum destaque (ou sequer menção, pelo que pesquisei) na imprensa brasileira.

Mas qualquer produção acadêmica que sugira o contrário, ganha espaço. Como, por exemplo, um artigo elaborado pela London School of Economics em outubro de 2013, que, apesar de grotescas falhas de metodologia e contabilidade de dados, ganhou as manchetes em sites brasileiros porque estava em consonância com os apologistas de downloads não autorizados. Na Carta Capital, por exemplo, o jornalista conclui a notícia dizendo: “Os estudos parecem apontar em apenas uma direção: a incompetência da indústria de entretenimento para encontrar um novo modelo de negócios capaz de suplantar a queda de consumo de formatos físicos como CDs e DVDs”. Como se fosse “obrigação” da indústria achar outros modelos, e não nossa, a responsabilidade de pagar para que o que consumimos continue sendo produzido.

São conhecidas e sempre lembradas as histórias da indústria do Tecnobrega, em Belém, onde, reza a lenda, os grupos lançam seus trabalhos diretamente por meio dos camelôs e não “se incomodam” com a pirataria, já que ganham dinheiro nas festas de “aparelhagem”. Uma reportagem da Folha de 2007 traz a explicação de Ronaldo Lemos, ex-professor da FGV e fonte sempre ouvida para esse assunto, e ele diz o seguinte: “No modelo tradicional, a ideia era a de que quanto mais protegesse a criação intelectual, melhor seria do ponto de vista econômico. Mas há dez anos surgiu uma alternativa. Os artistas, seja uma banda, um escritor, disseminam os seus trabalhos livremente e ganham dinheiro partilhando o conteúdo”.

Lemos escreveu um livro sobre o assunto – onde reconhece, diga-se, que os compositores são prejudicados com o novo modelo – e o exemplo do Pará é referência até hoje para quem defende que o modelo de distribuir música gratuitamente é o futuro para os artistas. O case foi parar, por exemplo, no livro Free – Grátis, o futuro dos preços, de Chris Anderson – espécie de bíblia para quem defende a lógica do conteúdo gratuito. O americano, ex-editor da influente revista Wired, cita o exemplo da banda Calypso, que “não se importa de não ganhar dinheiro com a venda de discos piratas”, e ilustra a tese dizendo que eles ganham tanto dinheiro com shows que têm o seu próprio avião. Essa historinha é repetida até hoje pela imprensa pró-gratuidade.

Mas em uma entrevista de 2010 (quatro anos depois do livro de Chris), Joelma, a estrela da banda paraense, reclamava da pirataria: “Acho que terá que inventar um novo método para vender CD, se é que vai existir CD daqui mais um tempo. A tecnologia está tão avançada que não sei como a gente vai vender música agora”. E Chimbinha, o principal compositor, reconheceu em uma entrevista à revista Trip que as vendas que poderiam ser consideradas “ilegais” o ajudaram no início, mas aquele era um outro momento. “No nosso começo não existia essa pirataria de internet que tem hoje, de baixar música de graça. Na época, a pirataria era só de CD. Isso ajudou bastante a gente. Mas hoje a gente lança o disco, amanhã tão baixando. Atrapalha as vendas. As pessoas não sabem o quanto a gente investe, mesmo sendo independente.” E sobre a estratégia revolucionária da cena paraense, Chimbinha relata que foi pura necessidade. “A maioria dos artistas daqui faz isso. Hoje não existe gravadora no Norte e no Nordeste, só no Rio e em São Paulo. Então, tivemos que fazer isso aqui para viver de música, porque as gravadoras foram embora daqui. E, se continuar desse jeito, elas vão embora do Brasil.”

Fico nos exemplos da música por serem mais numerosos e porque ela foi a primeira grande indústria do entretenimento a ser afetada pelo compartilhamento de arquivos digitais, na virada do milênio. Os experimentos com distribuição gratuita são sempre alardeados na imprensa quando acontecem, mas raramente são revisitados para que se verifique a viabilidade no longo prazo. O catarinense radicado em Maceió, Wado, um dos meus artistas favoritos da geração mais jovem da música brasileira, foi celebrado por lançar o seu sexto disco apenas na web, para download. Meses depois, deu uma “polêmica” entrevista, na qual afirmava estar cogitando fazer concurso público. “Vivo mal e estou procurando emprego. Já tenho uma obra, agora é hora de tentar ser feliz, e felicidade exige contas pagas.” Um prêmio de melhor canção do ano da MTV em 2012 e shows lotados não foram suficientes para mudar muito a sua condição financeira.

O novaiorquino Kyp Malone, líder do TV on the Radio, das queridinhas da crítica internacional e atração principal de diversos festivais pelo mundo, fica impressionado e acha até engraçado quando as pessoas não acreditam que até hoje, depois de mais de dez anos na estrada e discos incluídos no top 20 dos EUA, ele viva de aluguel. “Eu me sinto razoavelmente sortudo. Eu tive a sorte de prover a mim mesmo e à minha família, mas eu não vou conseguir comprar uma droga de uma casa com dinheiro da música. Eu não sei de que forma o paradigma terá que mudar para isso virar algo real, mas hoje parece um sonho.” [Entrevista a Chris Ruen, em “Freeloading”].

O fato de Kyp e tantos outros astros da música atual não enriquecerem não quer dizer que a arte deles não nos enriqueça intelectualmente. A música não deixou de ser importante para as pessoas. Pelo contrário: por estarmos sempre com o smartphone, uma conexão de internet e fones de ouvido no bolso, é possível dizer que a música está “mais” presente no cotidiano das pessoas, e embala lembranças importantes. Deveríamos estar dando mais valor a isso abrindo nossa carteira e as pessoas responsáveis por deixar a nossa vida mais colorida e interessante deveriam estar ganhando bastante dinheiro. Eu pago hoje em uma lata de refrigerante o triplo que pagava no ano 2000, mas posso comprar livros, DVDs e CDs pagando basicamente o mesmo tanto.

Por que os bens culturais perderam tanto o valor percebido e por que tanta gente se sente no “direito” de ter o fruto de anos de dedicação ou momentos sublimes de inspiração de graça?

É preciso investigar melhor essas questões. E quem sabe usar um outro termo para descrever a prática de copiar a produção intelectual do outro sem nada dar em troca ajude a lançar alguma luz sobre o problema? Por um lado, o termo “pirataria” joga no mesmo saco os corsários somalianos que sequestram tripulantes de navio e os adolescentes sem dinheiro que baixam um jogo sem pagar – ele é muito amplo. Mas ele também pode ser levemente positivo. Há certo romantismo em torno da figura do pirata: ele é um bon vivant e contra as corporações e os governos e, por isso, um símbolo da rebeldia – vide a popularidade do personagem Jack Sparrow, da série Piratas do Caribe. Da mesma forma, o eufemismo “compartilhamento de conteúdo” também não descreve o aspecto egoísta da ação: normalmente, as pessoas não estão trocando arquivos entre si, mas baixando da internet que usa um mecanismo tecnológico de troca entre pares (peer-to-peer).

O autor americano Chris Ruen propõe o termo freeloader, um neologismo que faz total sentido em inglês. Ele junta free, “gratuito”, loader, de downloader, aquele que baixa. E freeloading, o verbo, refere-se ao carona, no sentido do problema econômico do carona, aquele que usufrui de um benefício ou da generosidade de outros sem dar nada em troca. “A generosidade, no caso, dos criadores, editores e investidores que tiveram um risco financeiro para produzir um conteúdo para o seu benefício”. Se ninguém – ou pouca gente – se propõe a pagar, quem está assumindo o risco financeiro?

Conecte-se ao que importa (edição física / epub / mobi).